中文学人系列专访 28

斯文鼎盛,世运新潮。今年是北京大学中文系建系110周年,为了回看北大中文系的发展变迁,重温几代学人的身姿与风采,共同探索和创造中文人的未来,我们策划了中文学人系列主题专访“我与中文系”。参与专访的学人中,既有白发满鬓仍心系学科的老先生,也有忙碌在讲台与书桌之间的中青年教师。他们讲述着人生道路上的岔路与选择,诠释着个人与世界之间具体而微的密切关联;他们梳理着治学过程中的难关与灵感,传递着朴素坚韧的中文传统。这是中文学人的一次回顾、总结和反思之旅,沿着先生们学术与理想的历史轨迹,我们得以触摸“活的历史”,感受“真的精神”。更多专访将陆续推出,敬请期待。

受访人:钱志熙

采访人:杨照

时间:2020年8月15日

图一:钱志熙在台湾世新大学演讲

受访人介绍:

钱志熙,1960年生,1987年考入北京大学中文系攻读文学博士学位,1990年毕业后留校任教。现为北京大学中文系教授、教育部长江学者特聘教授、北京大学古代文体研究中心主任、北京大学中文系古典学平台主任等。主要从事中国古代诗歌及其相关的思想文化背景的研究,集中于汉魏乐府、魏晋南北朝诗歌、唐诗、宋诗等领域,著有《魏晋诗歌艺术原论》《唐前生命观和文学生命主题》《黄庭坚诗学体系研究》《陶渊明传》等专著10余种,发表学术论文190余篇,杂文诗歌若干篇。获教育部高校人文科学优秀成果奖等多种奖项。

采访人介绍:

杨照,北大中文系博士研究生在读,主要研究领域为魏晋南北朝隋唐五代文学。

杨照:您在上学的时候,是什么样的契机使您最终选择了中文系,选择了古代文学呢?

钱志熙:我在中学时数理化不好,语文比较好,所以就选了文科。高考的时候我填了中文、历史两个志愿,最后进入了中文系。当时杭州大学中文系文学、语言两个专业都比较强,我是偏向于文学的。应该说古今中外的作品我都是喜欢读的,大学一二年级的时候读了不少现代作家的选集,还有不少外国的小说,跟着课程读。后来发现这样读不过来,所以之后较多在课外自学古代文学,这也跟我小时候接触古文比较多一点有关系,如《千家诗》《古文观止》等,上大学前都读过一些。

杨照:您的硕士、博士的研究方向大致是中古文学的范围。您选择这一段是不是也跟您之前的阅读和兴趣有关呢?

钱志熙:我在杭大的时候读的是唐宋段。因为在大学阶段最感兴趣的、看得最多的还是诗词,读的别集、选集主要是唐宋的。当时杭州大学唐宋专业的老师上课也上得比较好,所以就选了唐宋段,硕士阶段的研究课题选了宋诗方面。后来我要报考北京大学,陈(贻焮)先生指导的这一段是魏晋南北朝隋唐五代。当时我就感到唐宋文学家其实深受魏晋南北朝的影响,研究唐宋文学,要追溯源头到魏晋南北朝。比如黄庭坚就很受魏晋影响,我写硕士论文研究黄庭坚的时候,主要写他的思想中禅宗和历史的方面。魏晋是比较重视思想的,这也使我后来能够比较自然地进入魏晋一段的研究。此后,思想与文学的关系,一直是我深感兴趣的研究课题。

图二:钱志熙《黄庭坚诗学体系研究》书影

杨照:您认为中古文学这一段的研究有哪些比较突出的特点呢?结合魏晋南北朝隋唐五代文学的研究现状,您认为今后应当如何继续开拓学术路径呢?在开辟新的学术空间时应当重视哪些方面的问题呢?

钱志熙:我觉得以传统的诗文论,这应该是文人文学发展的一个很重要的阶段,而且研究积累很丰富,但好像也有一种难以突破的感觉。对于学习的人来讲,比较能够把握住这一段文学史主要的研究对象,所以你看到的问题,大家可能也都看到了,或者前人都已经提到了。我一直不太愿意走捷径,也不知道有什么捷径。要继续开拓研究路径,我觉得可能还是在材料上面下功夫,尤其在研究生阶段阅读的广度和深度都要增加,比如说历史、文学、哲学,包括艺术等各方面都应该联系起来。同时,我的理解是,我们比较注重的还是对文学史本身渊源流变的研究,这方面仍然可以在参考前人研究的基础上做一些归纳,再加上个人的学术个性和思想,是生生不穷的。另外还可以从文化的、制度的角度,或者艺术的相关门类来寻找研究空间,都有可为。另外,我在研究方面强调悟性。

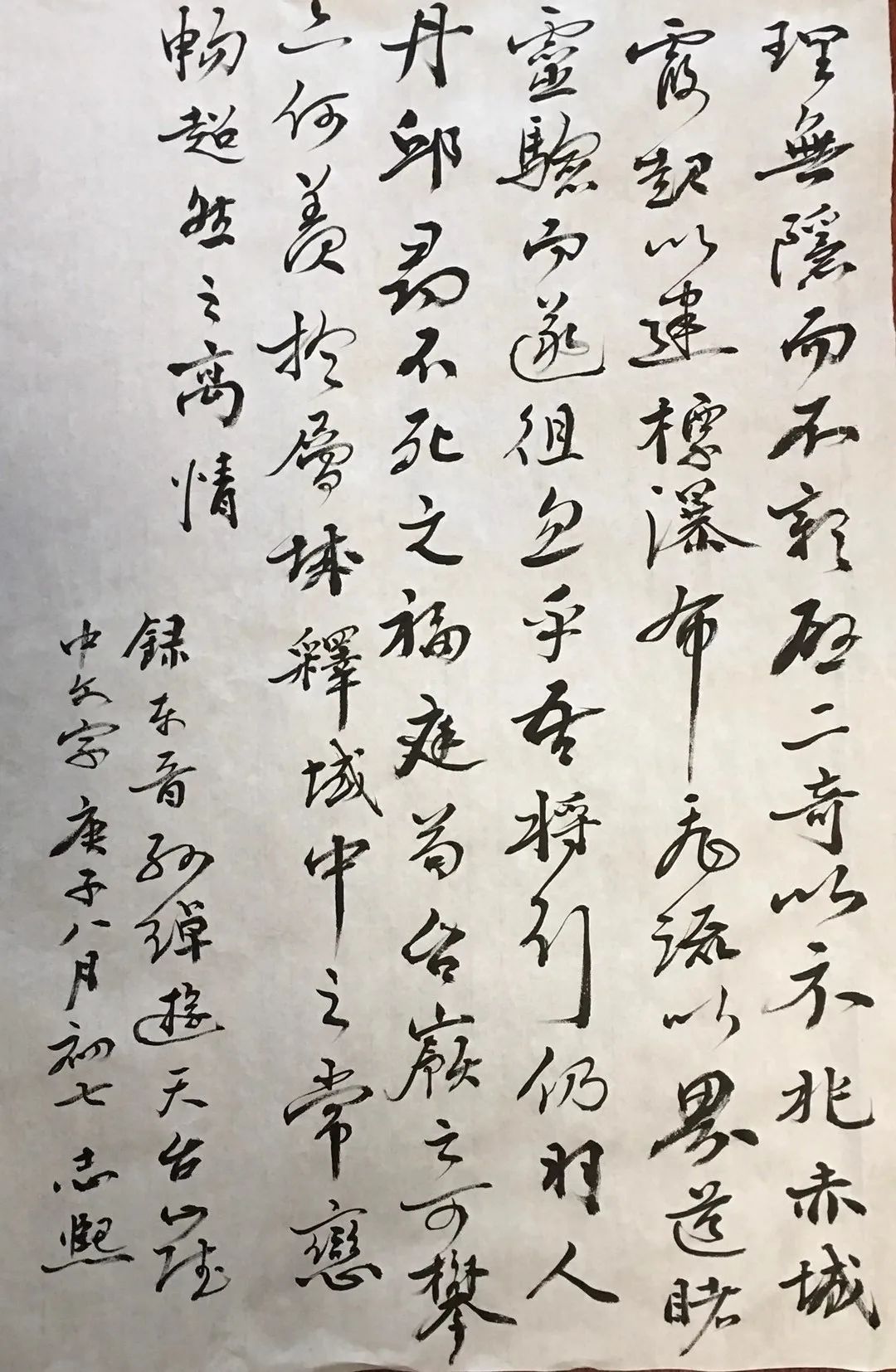

图三:钱志熙节录孙绰《天台山赋》

杨照:说到古代文学和北大中文系,想请教您如何理解北大中文系中古文学研究的学术传承呢?

钱志熙:北京大学古典文学专业的传统极为丰厚。比如说最早的京师大学堂,任课的都是清末桐城派和当时同光体的文学家;后来《文选》派、章黄学派进来,学术的方向、方法又发生了变化,比较接近于乾嘉学派,但同时也很重视文学艺术形式,即老一派所说的辞章;“五四”以后,新文学这一派很多学者、作家也从事古代文学研究。我们太老师辈的林庚先生就是一位新诗的诗人,吴组缃先生是一位小说家,他们在艺术上都有非凡的创造。还有游国恩先生、王瑶先生等等;到了我们的老师一辈,陈(贻焮)先生、袁(行霈)先生,然后到葛(晓音)老师,都可以感觉到这样一个传统,我们是很重视文学和文学史的。魏晋南北朝这一段,北京大学是一个学术重镇,是一个发源地。又比如这几年研究得比较多的乐府,也有学术上的传承,在西南联大执教过的萧涤非先生曾跟着黄节先生研究乐府,刘师培先生又著有《中国中古文学史讲义》,这就奠定了乐府研究的基础,一直延续至林庚先生。又比如说陶渊明也是我们这里研究的一个重点。而袁老师也是研究陶渊明的大家,孙静老师也是,我现在开的陶渊明研究的课,以前孙静老师也开过。我喜欢陶渊明,除我自己兴趣之外,如果说受谁影响的话,就是陈先生,他是十分喜欢陶渊明的。可见,在学术上是存在一些继承关系的。如从刘师培、鲁迅到王瑶,一直到葛老师,到我们这一辈。在魏晋南北朝研究方面,有一条脉络。当然,有些在当时感觉不到,后来反思才意识到的。一句话,学术研究与文学创作一样,都是传统与个人创造结合的。

图四:钱志熙东京赏樱旧影

杨照:北大中文系成立了古典学的平台,您如何理解古典学这个概念对古代文学研究的意义呢?

钱志熙:近期流行的古典学,是受西方古典学影响的一个概念,它的核心意义既是文体学的,更是文献学的,甚至是考古学的。它的方法当然也是现代科学的文献研究方法。但是更重要的是,我们现在成立古典学平台,就不能只局限在这样一个学术概念、学术方法之上。我们的古典其实还是古典文学、古典文献还有古代的语言学。我理解就是近现代之际新的文学、学术形式产生之前,具有经典价值的东西,我们都可以把它纳入到古典学中,这就是北京大学古典学平台的研究对象。

杨照:我们平时的研究一般是比较重视在文学史的视野中探讨艺术的问题,这种研究的视野和方法与北大中文系的学术传统有怎样的关联呢?

钱志熙:文学史的研究视野重点就在于我刚才讲的“渊源流变”四个字。文学史的基本性格是历史学的,但是又有艺术的审美、鉴赏、评论在里面,把这两部分结合起来,才能够比较准确地理解文学史的研究方法。北京大学中文系比较重视文学史的研究,前辈教授中有很多可以被称为文学史家。刘师培的《中国中古文学史讲义》中,基本上就是用渊源流变的梳理方法,比较重“史”的脉络。很多前辈老师也都是这样,比如说陈先生的《杜甫评传》,虽然讲的是杜甫,但是很多艺术问题其实都是有连贯性的,对杜甫作品的一些艺术鉴赏,都是在“史”的脉络中体现出来的。比如他对杜甫排律的研究,就将排律与齐梁以来重视偶对、声律的长篇五言直接联系起来,纠正普通人认为排律是律诗形成后才出现的不准确印象。其实我们在个案研究中,或者一些具体的专题研究里,也比较重视“史”的问题。一般的鉴赏、解读,也要在把握文体发展、艺术表现方法的演变等文学史经验的基础上进行,才是真正有效的、有深度的解读与鉴赏。

杨照:有一些研究会结合与文学发展变化有关的外部因素来探讨文学的问题,中古文学研究当中,我们应该如何看待诗文作品本身和更广泛的文学现象、文人生活等的关系呢?

钱志熙:其实我自己的研究经历中就有过这么一个探索的阶段。我在杭州大学的时候做黄庭坚的研究,一部分是讲黄庭坚与禅宗思想,一部分是讲黄庭坚与新旧党争,最后一部分是讲黄庭坚诗歌发展的脉络。这三部分中,花时间比较多的是前面两部分,其实就是一种外部研究。后来《魏晋诗歌艺术原论》的写法,也和这个经历有关系。后来写《唐前生命观与文学生命主题》,则大幅度地移向思想史。其实我个人感觉内外部研究没有一定之分,文学的发展不是一个封闭的体系,它跟思想、社会、历史都有很大的关系。但是从文学专业来讲,我比较强调,还是要在文学的立场上来做文学的研究,避免将文学史研究变成纯粹的文化思想的研究。那就是另外一个领域的事情了。

图五:钱志熙燕园旧影

杨照:关于这种结合内部研究和外部研究的方法,我们还可以从北大中文系的前辈学者的研究中获得哪些启发呢?

钱志熙:启发其实有很多,比如说像葛老师的《八代诗史》,就把外部因素和内部组织连接得比较好。她在讲山水诗的时候,对整个山水诗的思想的、生活的背景,对文人生活的环境都讲得很好。再比如像陈先生研究李白独特的人生道路,也把李白放在从隋唐以来的文人晋升之路的问题上来研究,至少可以看出李白走这条道路不完全是个人的、偶然的,是有历史背景的。再往前推,王瑶先生的《中古文学史论》也很重视思想背景。基本上我们系里前辈的老师,都很关注文学与外在背景的关系。但是在这种内外部相结合的地方,我们重视文学史本身的立场和品格,可能是更重要的一个特点。我自已的研究对文学与思想关系,是充满探讨兴趣的。

杨照:您认为北大中文系开设诗词格律课程,对同学们的学习和研究会有怎样的积极影响呢?

钱志熙:说起和邵永海老师一起开诗词写作课,我觉得很愉快。我在大学本科的时候,基本上是自己写,也有其他同学喜欢写诗,但基本上没有什么氛围。我觉得现在给同学开诗词写作课是很好的,这几年北大同学在诗词格律与写作方面也有很大的提高。之前我在陈先生门下读书,陈先生也没有要求我们一定写,但是他有提倡。对于古代文学的研究,尤其是我们这一段的研究,我觉得应该这样做,而且还应该坚持下去。现在诗词写得好的同学不少,应该说现在我们北大中文系在这方面至少不输于其他的学校吧,这是个好事。

图六:钱志熙在“国图公开课”节目录制现场

杨照:您认为应当如何在现代的创作中,既保持旧体诗词的艺术风格,又能够更好地融入新的事物和情感呢?

钱志熙:这个问题三言两语说不清楚。我觉得这是一个矛盾,但又不矛盾。其实从近现代的诗界革命一直到现在,诗歌里一直都反映着当时的一些新的内容、思想和生活,所以这本来应该没有问题。关键在于现在的人没有像诗界革命时的人那样深厚的古典艺术功底。所以问题并不出在对象上面。从诗歌史来讲,内容一直就在发展;但是,诗毕竟是诗,不是说什么东西都要写成诗,还要考虑表达的内容是不是有诗意。所以我觉得写什么固然是可以探讨的,但可能更重要的,还要更加深入地把握旧体诗词传统的艺术风格吧。另外,我觉得今天我们也不一定要以诗词能不能表现、表现多少的现代内容来衡量它的价值。它是一种美,是一种艺术。从艺术所表现的内容的多少、大小来评衡其成就的高低,其实还是有反映论的思维方式在里面。

图七:2012年钱志熙和学生在未名湖谈诗

杨照:学生拜读过您纪念陈先生的文章《湖畔的思念》,陈先生对诗歌艺术有着深刻的感知,能够将诗的豪情融入学术的人生。您认为陈先生在学问与诗方面带给您最大的启迪是什么?您如何理解北大中文系在学术精神上的这种传承呢?

钱志熙:陈先生对诗歌艺术的感知很丰富。他真的是一生爱好诗词的人,说得稍微修辞化一点,他的人生是一种诗意的人生。我跟他学习,很受他这种精神的熏陶,我写诗也受到他的鼓励。陈先生的精神,是北大的精神、诗性的精神。他这个人是很坦荡的,而且温厚平和,简单地说就是对人很好,这和他对诗的兴趣也有关系。他受陶渊明、李白、杜甫、苏轼的影响都很深。我觉得我们应该学习、传承、弘扬他的这种精神,应该多看看陈先生的书。他的学问基本上没有被他那个时代所限制,即使现在读他的这些文章都还很有价值,没有过时,所以我们要继续地学习陈先生。

图八:钱志熙和导师陈贻焮先生以及同门朱琦、罗伯特在一起

(左起依次为罗伯特、钱志熙、陈贻焮、朱琦)

杨照:您认为学术对于一个人的一生有怎样的意义呢?

钱志熙:我觉得应该理解为,我所追求的人生,就是学术的人生,学问的人生,或者学者的人生。就我自己来讲,如果能这么过人生,我觉得很有价值,很有意思。不一定每个喜欢学问的人都能走这条道路,我们有机会走上这个道路是很幸运的。

杨照:从您的教学和指导经验出发,您认为北大中文系的学生在读书做学问方面有着怎样的特点?您对他们有哪些期待呢?对于将来有志于坚持学术道路的青年学人您有哪些建议呢?

钱志熙:我一直指导硕士和博士生,而且给本科生开课也一直没停,文学史的课一直在上。我觉得北大学生的整体素质是很好、很高的,能给北大的学生上课也是一件很幸运的事情。北大的本科生知识面很广,而且写作能力也很强,每年都有一些水平很高的课程论文。但如果要指出他们的一点不足,我觉得也许是“啃硬骨头”的精神少了一点。做学问要“困而知”,因困而求知,渴望弄清楚一些。我曾听褚斌杰先生说过一句话,“学问就是从已知求未知”。依靠我们的已知,来求未知。得到了以后,再从这个基础去求新的知识。当然,思想的发展与成熟也是很重要的。北大的本科生“困”的感觉少了一点,研究生感觉到有点“困”,但是怎么从“困”里面走出来,又是另外一个阶段。“困”最后又能“知”,这个大概就是学问吧。以前一个人说我知道什么东西,是读了好多书才知道的,今天一个人说我知道什么东西,也许他有检索的方法很快就能知道了,所以我觉得需要重新拾起这个“困而知”的精神。另外我最想跟大家讲的是,学问最终是一个“诚”的问题,“诚”是学问的根本。还要有独立思考的精神,不要盲目地崇拜、盲目地相信自己的老师,要尊重老师,但是不要被老师所局限。要读经典的大家,还要努力,要勤奋,写作、思考、读书这三者一定要结合起来,这样你的学问才能扎扎实实地提高。我们不要求速成,要立下大志向,这也是我希望告诉大家的。

图九:2017年初钱志熙和学生在镜春园82号陈贻焮先生故居前

责任编辑:李泓霖

排版:李岚

图片来源:图一、二、三、六、七、八、九由受访者提供,图四、五为中文系行政资料。