中文学人系列专访 25

斯文鼎盛,世运新潮。今年是北京大学中文系建系110周年,为了回看北大中文系的发展变迁,重温几代学人的身姿与风采,共同探索和创造中文人的未来,我们策划了中文学人系列主题专访“我与中文系”。参与专访的学人中,既有白发满鬓仍心系学科的老先生,也有忙碌在讲台与书桌之间的中青年教师。他们讲述着人生道路上的岔路与选择,诠释着个人与世界之间具体而微的密切关联;他们梳理着治学过程中的难关与灵感,传递着朴素坚韧的中文传统。这是中文学人的一次回顾、总结和反思之旅,沿着先生们学术与理想的历史轨迹,我们得以触摸“活的历史”,感受“真的精神”。更多专访将陆续推出,敬请期待。

受访人:陈晓明

采访人:白惠元

采访时间:2020年11月6日

图一:陈晓明在访谈中

受访人介绍:

陈晓明,1959年生。自2003年起任教于北京大学中文系当代文学教研室。现任北京大学中文系主任、教授,教育部长江学者特聘教授,中央文史研究馆馆员,同时担任中国当代文学研究会副会长、中国文艺理论学会副会长、民盟中央委员等职。主要研究方向为中国现当代文学、文学理论和文学批评。专著有《无边的挑战——中国先锋文学的后现代性》《中国当代文学主潮》《德里达的底线——解构的要义与新人文学的到来》《守望剩余的文学性》《众妙之门——重建文本细读的批评方法》《无法终结的现代性》等二十多种;发表论文评论500多篇。著作曾获教育部高等学校科学研究优秀成果奖、华语传媒文学大奖、鲁迅文学奖理论评论奖、北京市哲学社会科学优秀成果奖等奖项,多次担任鲁迅文学奖、茅盾文学奖等奖项评委。

采访人介绍:

白惠元,2007-2016年就读于北京大学中文系,本系当代文学专业直博生,现任北京师范大学文学院讲师,主要研究方向为中国当代文学、中国电影、戏剧创作的理论与实践。

白惠元:陈老师好,感谢您接受采访。我们先把时间倒回至1977年,那一年,曾经中断了十年的高考恢复了,您也是考生之一。但据我所知,由于家庭成分问题,您未能如愿考取厦门大学中文系,而是去了南平师专。能讲讲当时的情况吗?

陈晓明:这说起来是我的伤痛,我很少提起。1977年,我报考的第一志愿是厦门大学中文系,我的家庭成分不好,虽然父母是干部,但祖父外公都是地主。我跑到县里文教局去问:“像我这种情况能考试吗?”人家问:“你什么情况?”我说:“出身不好。”我涨红着脸。人家回复:“考当然可以考,但是录取不录取,这个就不好说了。”我只复习了一个来月,当时搜集的课本也不全,也不可能找到什么复习资料,结果最容易拿分的历史地理却没考好。记得有一题:从福州坐火车坐到北京,要途经多少个站?你填出来就20分,填出来,可能就能上北大。但是很遗憾,我没有坐过这趟火车,填对了一个,填错了一个,结果这题只得零分。我总分却很可悲了——279.5分,听说77级北大在福建招生的最低分数线是290分。其实我上厦大应该还是可能的。据说档案曾被厦大拿走,但我的档案里放进了我父亲的三份材料,还加盖一个大的斜章,横贯档案“此生限制招生专业”。这是我听我的导师说的,他看过我的档案。结果我也错过别的学校,再后来,就只有大专班可选择。当时我不甘心,但父亲说:“孩子,像我们这样的家庭,能有书读,你还有什么话讲?万一政策变了,你连考试都不能考,还有什么希望?”我说的这些,每一句都是实话,因为多少年来我都在记忆中不断琢磨这些事。

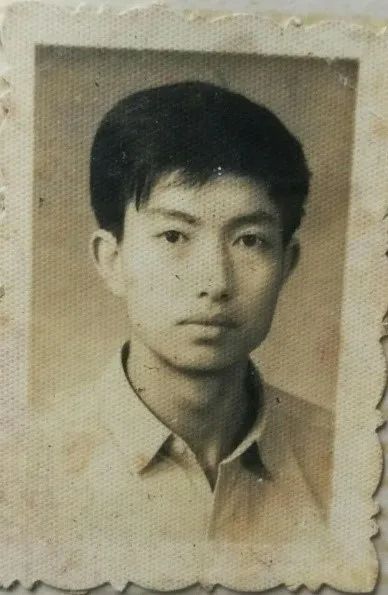

图二:中学时期的陈晓明

白惠元:其实,今天的采访我梳理出了五个关键词,第一个词就是“伤痛”。在当代青年中,流行着一个时常被讨论的命题:“我们是否应该感谢命运的暴击?”

陈晓明:你们确实生长在一个非常幸福的时代,机会很多。虽然说世界还是风云激荡,种种曲折,但国家民族处在一个上升的势头中。当然,我们都希望人生不要接受那么多的波折,可是波折真来临的时候,我们要正确面对。我有一个特点:当我遇到失败,我会先检讨自己。当然,对自己严格,对别人却应该多宽容。生命如此宝贵,你如果浪费在仇恨上,浪费在计较上,那是没有意义的,那是负价值。现实生活中应该“得过且过”,这一点我做得最好,我真的不记仇。我年轻时有一位老大姐曾经说我的内心“纯净如水”,我不敢自诩,但年轻时,我确实是比较单纯或纯粹的。

白惠元:第二个词是“北大”。我们把时间跳转至2003年,您44岁时从社科院文学所调入北大中文系。您为什么会做出这样的选择?

陈晓明:北大真是我一生的梦想。我没有受过良好的教育,10岁就到农村,小学就念了三年级,中学都是学工学农学修拖拉机,但在父母下放的那个公社中学,还是学到东西,主要是有几个好老师,当然,那时的知识主要还是自学。后来考研究生,我考过北大哲学系的美学专业。收到成绩单,我觉得挺好的,但为什么没有录取呢?应该是1982年,我来到北大,直接去找宗白华先生。那时真是很莽撞,没有预约,直接去老先生家里敲门。老先生已经高龄了,但还是让我进去,陪我聊天。“应该录取你的,怎么没有录取你呢?”老先生这句话重复了两遍。我自知录取无望,就对宗先生说:“我一直读您的书,您的《美学散步》我几乎快要背下来,读来特别感动。今天见到您,我觉得非常美好,在心里,我永远是您的学生。”给老先生鞠了一躬,我就离开了。沿着朗润园的湖边往回走,我心里想,此生我一定要到北大来。北大是我心中的一盏明灯。我博士毕业时,本来是乐黛云老师要来当我的答辩主席,但她当时要出国。她就做我论文的评阅导师。后来我送论文到北大拜访乐老师,因为我研究解构主义,乐老师当时还推荐我出国,还给我写了好几封签名的推荐信,她那么信任我、器重我,说来真是要感恩。

2003年(或者更早几年),谢冕老师和洪子诚老师都退休了,李杨兄和我提起这件事,说谢冕老师一直很欣赏我,现在当代缺人,我应该主动有表示。当时主管此事的是温儒敏老师和曹文轩老师。我跟曹老师熟一点,跟温老师并不太熟。李杨向温老师推荐我,温老师说:“有印象,是不错,但是他还在讨论中反驳过我,有一回学术会议讨论,陈晓明对我的反驳很不客气。”当然,温老师是半开玩笑,他是一个雍容大度的人。温老师对我有知遇之恩,北大人也真是能兼容并包的。后来,曹老师马上和我联系,他非常欢迎我。到北大之后,我真的特别快乐,我的很多重要成果,比如《中国当代文学主潮》《德里达的底线》,都是在北大完成的,都得益于与最优秀的北大学生所进行的思想交流。

白惠元:您觉得,在全国的中文学科里,北大中文系的独特价值和意义是什么?

陈晓明:北大中文系开了风气,它是“常为新”的,它把“现代”引入中国,包括现代文化、现代思想、现代风貌、现代美学。同时,很多学科的开创都是在北大中文系。1952年院系调整合并之后,北大中文系形成了语言、文学、文献三足鼎立的局面。可以看到,北大中文系的学科建设是最为完备的。同时,北大始终在学科上探索前沿,不断开辟新的领域。比如“文艺学”这个学科,就是毕达可夫在北大开讲之后才有的,而“比较文学”这个学科就是乐黛云老师80年代到国外学习回来后开创的,王瑶先生等前辈奠定了现代文学学科的基础,张钟、谢冕、洪子诚、赵祖谟、曹文轩等各位老师逐步建立了当代文学学科。所以,北大中文系一直有一种学术风范。所谓“风范”,就是要有精气神,要有底气,要能立得起来,要标举旗帜,要当仁不让。

白惠元:那么,中文学科对于社会,乃至对于整个民族,它的独特价值又是什么?

陈晓明:对于社会来说,中文学科是“无用之大用”。古人说“重器无锋”,正是中文的写照,它是一种柔绵的力量。“不学诗,无以言”,因此,中文恰恰是国之大器。一个民族的生存发展都与自己的语言息息相关,一个民族的语言文字需要不断地提纯、精炼、继承。所以说,中文的担子很重。现在的北大校长郝平先生非常看重中文,他说北大有“四梁八柱”,中文正是其中之一。汉语的纯净,关乎我们历史文化的传承,关乎我们面向未来的能力。只有语言美了,人与人的交往、社会的生存、家庭的伦理、爱情的言说才能够继承下去。否则,连语言都贫乏了,我们还能言说什么?

白惠元:中文专业应该培养什么样的人才?

陈晓明:这个问题一直有争论。除了要培养学术人才之外,我还想强调,中文系应该能够培养会写作的人,这是我的理念。虽然当年系主任杨晦先生说“中文系不培养作家”,但时代不同了。那时,北大中文系的本科毕业生就可以到其他大学去教书,直接上讲台,因为基础教育很完备,但今天不可能,今天的硕士、博士、博士后能不能上讲台还是个问题。所以,今天的本科教育应该是更加通识的状态。学生能够读好一篇文章,能够写好一篇文章,这两个基本功应该是中文系学生要具备的能力。曹文轩老师说:“写好一篇文章是一个人的美德”。我非常赞赏这句话。写好一篇文章能够看出你的道德、你的见识、你的思想资源、你处理问题的能力。

图三:陈晓明(左三)与学生合影

白惠元:记得我们那年毕业时,系衫上写的是“铁肩担道义,妙手著文章”。

陈晓明:“铁肩担道义”——是什么样的道义?这就关涉到蔡元培校长所讲的北大精神,“思想自由、兼容并包”。从我的角度看,那是中国迎接现代的历史时刻,蔡先生的理念是一种强大的召唤精神。所谓“铁肩担道义”,其实是对中文系学生的一种高度期许。而“妙手著文章”就是我刚才讲的中文基本功。我觉得,文章要写得早,文章是训练出来的技艺。年轻人要敢写,要大胆地写,写得不好没关系,文章是改出来的。我读硕士的时候就发表过八九篇文章,而且是发表在《文学评论》《当代文艺思潮》等重要刊物上,还有文章被《新华文摘》转载。开始写文章,都经历了困难的反复修改的阶段。后来每改一次,文章就上了一个台阶。而且,写文章是需要毅力的。说起来,我二十几岁就能写长文章,二三万字的篇幅,那真是考验你的毅力和意志。但现在我老了,我也有一种踢球踢不过中场的感觉。去年我还写了一篇三万多字的文章,但是今年身体不好就写不动了。写长文章需要一个大的构架,需要传球、倒脚、转折,始终把握好一个连贯的逻辑,这是很需要精力的事情。

白惠元:2016年,您通过民主测评和学校的选拔当选了中文系系主任,上任之初,您最想改变的现状是什么?

陈晓明:不敢说“改变”。我首先是感恩。我很感谢中文系老师对我的信任,因为我没有北大中文系的“学缘背景”。在北大历史上,没有北大“学缘”关系而能够当选系主任(或院长)的极少,这是对我的一种信任,所以我也非常看重这份信任,我觉得肩上的担子很沉,我一定要把这个事情做好。

我是一个完美主义者、理想主义者,这是我的优点,也是我的毛病,可能毛病更多。在就任陈述中,我就表明了关于学科整合的理想。我希望中文系老师既能够保持个人的独立风格,又能够交叉融合,互相沟通。1995年到1998年,我有较多时间在欧洲访学,我深感国外大学人文学科之间沟通兼顾与跨学科、跨领域的重要性。这基本是一种常态。因此,我想打破我们国内的这种学科壁垒。我们做了三个平台:古典学平台、语言与人类复杂系统平台、现代思想与文学研究平台。去年4月的平台成立大会上,我们邀请了全国几十个文学院院长、系主任到场,大家都很震动,都认为这是中文,或者说新文科今后发展的一种可学习、可借鉴的经验。

现在四年过去了,我只能说,我尽心尽力了,但是有很多事情没有做好。我对自己的期许很高,老师们对我的期许也很高。可以说,我是拼到最后了。现在我就只有一个感慨:“万里悲秋常作客,百年多病独登台”。我现在是全校最老的系主任(或院长),今年我61岁了。我确实没有把身体调整好,不能继续为大家服务,我觉得愧对大家。

图四:陈晓明在爱丁堡大学

白惠元:您言重了。第三个词关乎您的治学方法——“理论”。可以说,“理论”是您的鲜明学术风格。您读硕士和博士时,所学专业都是文艺理论。后来在研究先锋文学的时候,作家余华曾经戏称您是“要把先锋文学作为理论研究的证明材料”。您认为,掌握理论对于当代文学研究是必要的吗?

陈晓明:我认为,理论是所有学科的基础。宇文所安说,他是一个“解构主义的历史主义者”:既受过解构主义训练,又是擅长细读的历史主义者。我当时非常吃惊。宇文所安是一个古典文学研究者,但是他对德里达赞赏有加,他认为德里达是最好的细读批评家,这真是于我心有戚戚焉。在西方,不管你研究哪个学科,理论都是你的基础,就像数学是所有科学的基础一样。然而在中国,文艺理论变成了一个封闭的体系,它被束缚起来,这是非常致命的。理论应该是提问的发动机,我们只有在理论的层面上思考,才提得出问题。所以,理论是问题意识的基础。当然,学理论不是拿理论去套。理论是融会贯通,只有理论进入了你的材料,你才能够真正发现问题,而不仅仅是整理材料。对于我来说,理论不是外设的,是内在于文本自身的。我的方法更接近德里达、保罗·德曼,希利斯·米勒和哈罗德·布鲁姆。特里林和罗兰·巴特也是我的榜样。

白惠元:我记得您在给我们上课时,提到过杰弗里·哈特曼的一篇文章,叫《作为文学的文学批评》,这篇文章对我影响很大。我想,您也一定欣赏这样的文学批评?

陈晓明:我就是比较尊崇哈特曼所说的“作为文学的文学批评”,所以我非常欣赏王德威先生的文学批评,他的文学批评写得非常漂亮,兼具理论性和历史感,却又有文字之美和语句的韵味。文学批评首先要漂亮,本身要有文学性,这不是科学论文,要美,要有意蕴,要有味道,要让人读起来觉得他不只是跟你讲道理,而是让你有很多感悟,这就是哈特曼所说的“作为文学的文学批评”。所以,好的文学批评,它不只是好的学术,更是一篇好的文章。

白惠元:第四个关键词是“先锋”,这似乎是您的学术生涯写照。您的专著《无边的挑战:中国先锋文学后现代性》已是中国先锋文学研究的必读书了。在北大,您也开设过“现代主义与先锋派”这样的课程。所以我想请教您,怎么定义人文学研究中的先锋精神?

陈晓明:从1987年到1989年,我在社科院读博期间写了三本书。那个时期我们无所畏惧,你只要有好的想法,就把它展开,对它演绎。去做就好了,这可能就是一种先锋精神吧?后来,当我读到格非、余华、苏童、孙甘露的小说,我激动万分,这正是我要理解的文学!汉语文学有这样的成就,让我也很激动,所以我就开始写这方面的批评,陆续发表出来。读博的时候,余华和格非很欣赏我写的文章,他们多次相邀而来,我们相谈甚欢,非常投入。在他们的作品中,我感受到汉语带给我的一种冲击,以及年轻一代作家思想的锐利。我当时也正在写博士论文,那里面融合了罗兰·巴特、福柯和德里达,所以读他们小说,我觉得这两者之间的碰撞非常有张力,想把它们结合在一起。

所谓“先锋”,首先来自于理论的激发,也来自于我一直对新奇事物的好奇,更来自于我对中国文学需要大的突破的一种渴望。中国文学需要超越旧有的范式,需要某种意义上的一种“断裂”,或者说是“胜过”。就像罗兰·巴特所说的,“我说的是胜过,胜过法律、胜过父亲”,是“胜过”。所以,跟古典现实主义就没有什么好争论的,也不想去讨论是非对错。“胜过”的,就已经过去了,这就是一种先锋。

图五:陈晓明在中文系系楼前与余华合影

白惠元:在我的理解中,80年代中国的“先锋”似乎也预设了一种赶超西方的文化心理?当时的中国人文学者普遍渴望“走向世界”。我读到您的一件趣事:读博期间,当得知国际哲学年会以“德里达哲学思想”为主题却没有中国学者参加,您感到很不服气,想尝试攻下这学术难关。从中,我读到了很复杂的意味:一方面是您“朝思暮想去航海”的少年意气,另一方面却是一种运动员般的民族主义激情。您认为,“西学”是中国学术走向世界的一种必要路径吗?

陈晓明:我想是的。无论是中学为体,西学为用,还是颠倒过来,以及我们后来接受马克思主义作为我们的理论指导,都是试图国际化。我说过一句话:“我只想做最好的学问,不管是中学还是西学,只要是最好的学问,就是我最喜欢、最向往的,我就要去努力。”无所谓中西,我认为学问应该是追求极致,应该做到“致广大而尽精微,极高明而道中庸”。你可以“中庸”,但你首先必须“极高明”。什么是高明?“致广大”。知道天外有天,山外有山。所以我想,“西学”对于我们整个中国现代学术来说,一直是一个巨大的挑战。我们只有去迎接它,才能够真正站起来,走出中国的道路。如果对“西学”完全都不了解,不通皮毛,然后就要在世界上走出中国的道路,我觉得这不严肃,也不科学,这不是实事求是的精神。

图六:2018年陈晓明在威尼斯大学

白惠元:最后一个词是“自由”,这或许与解构有关。一直以来,德里达的解构主义理论都是您的重要学术志趣所在,您的博士论文叫《解构的踪迹》,2009年您又出版了《德里达的底线》。您觉得德里达的哲学思想对您最大的影响是什么?解构可否通向自由?

陈晓明:菲利普·拉库-拉巴特说过这么一句话:“保罗·策兰发明了诗,德里达发明了散文。”这个说法非常奇怪,他说的是“发明”。我读德里达的文章,我觉得其中有一种非常自由潇洒的东西。他会从一个常人不在意的词,就引申出无穷无尽的想法,这是一种很特别的思想。其实他说的道理你未必接受,可能太离奇了,但是能让人感觉到奇中有妙。我在英国的时候问过一位英国作家,他也从事批评,我问他:你觉得最好的小说是怎样的?他说是subtle,微妙。我突然间觉得,理论也是这样,文学批评也是这样。

福柯在当下中国被接受得很广泛,他就像一个工具箱为大家提供了方法论的指导,但是德里达却不好“用”,因为德里达处理的每一个文本都不一样。很难说德里达用的是什么方法。解构从来都不是外在的方法,解构是立足内在进行的。所以,可能大家都理解错了,认为有一套名之为“解构”的方法,能够用来操作。实际上,德里达没有方法,但是福柯有方法,他们是两个路径。这一点哈贝马斯看得很清楚,他说,福柯和巴塔耶走的是一条路径,可以说是科学的路径,又或者可以称为社会科学路径。这是可以掌握、可以学习的方法论。另一条路径是内省的路径,也就是海德格尔、德里达,你无法从中学到某种特定的方法,你根据他们写出来的东西也永远跟他们自己的感觉不一样。但是从他们中得来的,是一种微妙的感悟。所有被称之为“妙”的东西都是最难理解的,最深奥的,最令人惊叹的。其实只要是思想,是道理,我们都能弄清楚。但是德里达我们始终弄不懂,因为德里达从来都不要我们弄明白,他要的是感悟,要的是想象,要的是阅读之后读者自己的思想随之开启。某种意义上来说,也可以说和禅宗有点相似。

白惠元:您提到“妙”,是否也存在着一种中国哲学的呼应?中国的道家哲学与解构主义是否有一种“妙”的呼应?

陈晓明:年轻时,我个人更偏向儒家,所谓“天行健君子以自强不息”。据说是毛泽东年轻时写的诗句,那句“自信人生二百年,会当水击三千里”,我曾把它写成条幅挂在自己的屋子里。而对于“妙”的领悟,可能是我对解构主义有了更深了解之后发生的事情。虽然我觉得道家的境界太孤高,但我也仍然非常欣赏道家,我最欣赏的就是“和光同尘”的境界。《道德经》中说:“挫其锐,解其纷;和其光,同其尘;是谓玄同。” 我的床头一直都放着一本《道德经》。我想,应该可以说,道家的高妙和解构主义的高妙之间,确实存在着某种非常微妙的契合。我常常想,儒家的现世与入世精神确实是我们社会工作中的一种精神支撑,但是到了这个年纪,在个人独处的时候,我现在确实如你所说,想去体会、去接近那种道家的意境。

图七:陈晓明与采访人白惠元合影

助理采访:王思远

责任编辑:蔡翔宇

排版:李岚

图片来源:图一(徐梓岚摄)、七(徐梓岚摄)为原创,图二、三、四、五、六为受访者提供。