中文学人系列专访 23

斯文鼎盛,世运新潮。今年是北京大学中文系建系110周年,为了回看北大中文系的发展变迁,重温几代学人的身姿与风采,共同探索和创造中文人的未来,我们策划了中文学人系列主题专访“我与中文系”。参与专访的学人中,既有白发满鬓仍心系学科的老先生,也有忙碌在讲台与书桌之间的中青年教师。他们讲述着人生道路上的岔路与选择,诠释着个人与世界之间具体而微的密切关联;他们梳理着治学过程中的难关与灵感,传递着朴素坚韧的中文传统。这是中文学人的一次回顾、总结和反思之旅,沿着先生们学术与理想的历史轨迹,我们得以触摸“活的历史”,感受“真的精神”。更多专访将陆续推出,敬请期待。

受访人:孔江平

采访人:梁昌维

采访时间:2020年8月17日

图一:孔江平在家中书房

受访人介绍:

孔江平,1957年生,2003年起就职于北京大学中文系,教授、博士生导师。现任北京大学语言学实验室主任、中国语言学会语音学分会主任,主要研究领域为中国境内语言的语音学研究、嗓音发声类型研究、汉语普通话发音生理模型研究、中华传统有声文化的声学、生理和认知研究等;主要专著有laryngeal dynamics and physiological model和《论语言发声》。曾主持中国社会科学重大招标项目“中国有声语言和口传文化保护与传承的数字化方法及其理论研究”。

采访人介绍:

梁昌维,语言学及应用语言学专业博士研究生在读 ,主要研究方向为实验语音学、动态声道与言语产生。

梁昌维:孔老师,在中文系网站上您的简介中能看到,您在进入社科院读语言学的研究生之前从事的是英语语言文学学科的学习和工作,是什么契机让您选择了进入语言和语音研究的领域呢?您当初选择进入这个领域的时候,对它有怎样的想法和期待呢?

孔江平:我在大学的时候读的英国语言文学专业,是77级。三年级的时候学校请来了很多美国教师,其中负责我们那一班的是pugh先生,我们都称他为doctor pugh。他有英国语言文学的博士和语言学的博士,是双博士。我们开始一边学习古英语,一边学习英国文学,主要是读乔叟的《坎特伯雷故事集》和莎士比亚的作品。从那个时候我开始注意到莎士比亚戏剧里边的一个特殊舞台表演形式“内心独白(soliloquy)”,它是一种无韵诗(blank verse),以押步长为主要形式。后来写本科毕业论文我就选了做这个方面的研究。当时老师给我讲了很多语音学的东西,说诗歌的形式要从语音学角度来进行研究,包括节奏、重音等等。我毕业论文就做了莎士比亚四大悲剧里所有内心独白诗的文学研究和语音分析。从那个时候开始就对语音学有了了解,毕业后在大学当英语老师教英语,觉得意思不大。后来发现有语音学方面的研究生,就考了中国社会科学院民族学与人类学系的研究生。当时也没有太多想法,就开始了语音学和语言学的学习,这就是整个过程。可以看出,一个偶然的机会,碰到了一个热心的好老师,就会影响到一个学生一生的学术生涯。

在考研究生之前自己也看了很多语音学的书,但大部分是生成音系学。对中国的结构主义语言学,语言田野调查,还有其他的语言学研究都不是很了解,都是到了研究生以后才慢慢开始学习的,后来才发现语音学是一个非常令人着迷的领域。

从文科的角度来看,语音学实际上是很小众且非常窄的学科领域,但是它确实有很让人着迷的地方。人类在演化的过程中,最后为什么选用了声音作为思维和交际的工具?这是一个很难回答的问题。随着研究的深入,慢慢对语音学有更深入的了解。如果把语音学扩大到其他的学科领域,即言语科学领域中,语音学和语言的病理、语言的教学、语言认知、司法语音学、特别是中国传统有声文化都有密切的关系,是这些学科的理论基础。从这个角度来看,语音学的研究领域实际上又是非常宽的一个领域,可以根据你的爱好有很多发挥的地方。

图二:孔江平在西藏调查藏传佛教诵经

梁昌维:能否请您谈谈您研究生时期在中文系的导师林焘先生和博士时期的导师王士元先生对您的影响?您当时师从林先生主要学习过哪些方面的内容,跟现在中文系语言学研究生要学习的课程有怎样的差异?这段经历对您后来选择进入中文系工作有怎样的作用?

孔江平:我是85年考入了中国社会科学院研究生院民族学与人类学系,社科院聘请北大中文系的林焘先生做我的导师。当时我每个星期来一次北大,就在林先生家里上课。林先生是我遇到的一个非常和蔼可亲的先生,他儒雅博学、平易近人,淡薄名利。自从见到林先生,我才知道“先生”这个称呼在北大和在社会上的含义是不同的,而且女性老师也是可以被称为先生的,但并不是所有的老师都可以被称为先生,一定是德高望重、博学重道的教授。

我本科的专业是英语专业,而在社科院研究生院主要是学民族语言的课程,如国际音标、田野调查、汉藏语研究、声学分析等。林先生主要给我补了很多关于汉语方面的知识,读了一些汉语最基础的专著和论文。当然,还读了林先生写的论文和专著,比如说《探讨北京话轻音性质的初步实验》和《北京话去声连读变调新探》,还有那篇很有名的《声调感知问题》。《北京语音实验录》是85年出版的,是当时林先生和他的学生们在那个时期实验语音学的代表作。

林先生写的东西,我当时全部都读过。在研究生的时候,受林先生的影响,除了这些汉语的东西以外,还学了很多文化方面的知识,比如说林先生给我介绍过很多昆曲的知识,工尺谱也是跟林先生学的。林先生对我的影响不仅仅是学术上的,最重要的是他那儒雅的人格魅力深深地触动了我,他成为了我一生的榜样。我常想如果每位老师都能做到像林焘先生那样,大学的校园会是什么样?

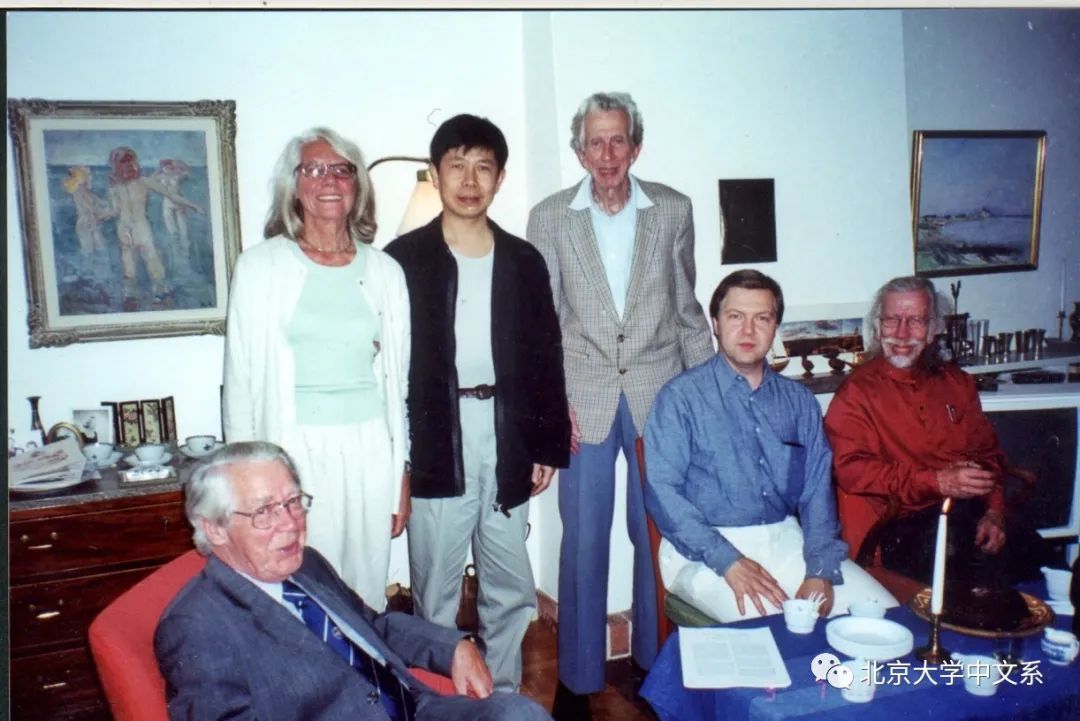

图三:孔江平和两位导师在燕南园林焘先生家中(左起依次为:孔江平、王士元、林焘)

孔江平:我的博士导师是王士元先生。有一次我在香港大学计算机系访学,林先生告诉我王士元老师从美国到了香港城市大学工作,让我去探望他。王先生问了我很多中国民族语言的情况,聊了很多关于研究方法上的问题。大概谈了十来分钟,王老师说你来跟我读博士吧。王老师在香港城市大学的两个系担任讲座教授,一个是电子工程系言语科学实验室,另一个是语言及语言学系。他说我这种情况需要的实际上不是语言学的知识,你更需要的是信号处理方面的知识,所以我最后是在电子工程系拿的博士。由于学科跨度有点大,所以学习很辛苦。

王先生为人非常和善,但是他对学生要求非常严格。他看问题,特别是学术上的问题是非常敏锐的,而且也具有国际的视野,博士学习期间我主要得到了一些信号处理方面的训练。另外,王老师那边的访客很多人都是国际上的名家,他也会专门邀请一些学者来香港,所以见过一些国际上很著名的语言学家、基因学家、人类学家等,开阔了学术的视野。后来我做论文就选了用高速数字成像来研究声带的振动。王老师介绍我去东京大学研究生院言语生理系,我在那儿拍了中国第一批汉语普通话四声的声带振动资料,用这些材料做了博士论文。在东京大学指导我的教授是新美成二(seiji niimi),他是日本嗓音手术的第一把刀,他通过复杂的手术医治好了当时日本几个著名歌剧演员的声带疾病。

图四:在东京大学医学院做嗓音肌电实验(左起依次为:新美成二、孔江平、村野)

孔江平:我完成了论文的初稿后,王老师介绍我去了瑞典皇家理工学院,去方特(gunnar fant)教授那里访问了两个多月,方特教授是言语声学理论的奠基人之一。见了方特教授以后,我才明白有很多从书本上自己无法理解的问题,当你和世界著名的教授在散步中不经意的谈了一次以后,你会发现这些问题是那么简单和容易理解。那时我才知道用浅显的语言让学生理解复杂的问题,那才是教授。

我觉得我很幸运,有两个非常好的导师。一个给我奠定了汉语的基础和中国文化的视野,另一个给我奠定了科学的基础和国际的视野。到了中文系以后,林先生当时让我读的那些书,对我有很大的用处,后来这些为我做汉语方面的研究奠定了一个比较好的基础。王士元老师那边主要是理科的理论训练,为我运用自然科学的方法研究语音学和语言学打了一个比较好的基础。

图五:孔江平在瑞典皇家理工学院访学(左起第三为孔江平,四为方特教授)

梁昌维:您在中文系已经从教17年了。在指导您的博士生和硕士生的过程中,您觉得您最注重哪些方面的培养和教育?为什么?这些方面是怎样具体体现在您对学生的培养中的?您觉得这些年来中文系的学生整体上有哪些变化,有哪些你不变的东西呢?

孔江平:目前中国语音学真正的专业教师不多,但是这几年语音学发展很快,语音学人才的需求很大。在培养学生方面,我个人最主要是要求他们全面发展,要有学术的眼光和自己动手的能力。另外,需要有自己的特长和核心竞争力。为什么要全面呢?因为现代语音学是一个涉及面比较广的学科,只有涉猎面广,你才能去发展一个自己的方向。同时,还要让学生有比较强的动手能力,让他们毕业了以后完全能够自己去开创一个领域,这是我的想法。所以我在北大带的语音学博士,毕业后所有的都在高校和科研单位工作,工作后也都能申请到国家的社科项目和教育部的项目,并建立了自己的实验室,我想这和我们平常的训练有很密切的关系。

具体来说,硕士生,我基本上是让他们按照个人爱好去发展,或者说将来可能会做什么工作,就去按照这个方面去发展和写硕士论文。博士培养我采用另外一种方法,因为北大的博士名额较少,而语音学的方向有很多,我在招生和培养上有一定的计划和安排。到北大后我主要开展了汉语普通话语音生理的研究,由于语音生理研究需要用大量的医学设备,还需要大量资金支持,做起来比较困难。为此,我设定了一个生理研究的目标,即建构“中华虚拟发音人”。为了达到这个目标,我把学生的研究进行了规划,每人去完成一个方向,整体按照实验室的总规划走。从结果看,这种理念是正确的,非常有利于学生发展。

另外,在博士培养上,注重培养学生的学术思想,希望他们都能在大学里面任教。

梁昌维:请问咱们语言学实验室最初是以怎样的初衷建立的呢?能否请您对大众谈谈咱们实验室对语言学的教学和科研有怎样的价值?实验室近年来有哪些新的发展,未来还有怎样新的规划呢?

孔江平:上个世纪三十年代,刘复先生到了北大任教后,蔡元培先生提议,让他去西方开阔一下眼界,后来刘复先生去了法国。他获得法国巴黎大学文学博士学位,他的博士论文是étudeexpérimentalesur les tons du chinois(《汉语声调实验研究》),这是一篇获得很高评价的博士论文。因为这篇高水平的博士论文,刘复教授被巴黎语言学会推为会员,并获伏尔纳语言学专奖。现在大家都知道声调的基本物理参数是基频,但当时是语言学界重大的发现。

刘复在法国的时候,给北京大学打了一个报告,要求建立语音学实验室,要申请一些专门的经费。经过努力,当时批了一些经费和专门的签证,买了很多设备。他学完后就带了当时的先进仪器回国。刘复教授回国以后,经过努力于1925年成立了北京大学语音乐律实验室,成立的报告发表在《北大日报》上。实验室的名字是经过很多有关的教授反反复复的讨论以后才定下来的,即“北京大学语音乐律实验室”。并提出“研究中国语音,并解决中国语言中一切与语音有关系之问题,非纯用科学的试验方法不可”的实验室宗旨。北京大学语音乐律实验室的成立标志着我国语音学研究从传统进入了科学的领域。

图六:北京大学语音乐律实验室九十周年纪念研讨会合影留念(前排左起:项梦冰、董秀芳、王韫佳、曹文、孔江平、王理嘉、王士元、鲍怀翘、沈钟伟、陈保亚、彭刚、吴西愉、汪锋。曹文后为林幼菁,汪锋后为李俊仁。)

孔江平:“语音乐律实验室”这个名称,我刚来北大的时候也不是很理解当时为什么要用这样的一个名称。后来随着我个人研究的拓展,特别是我做完了关于中华传统有声文化的数字化方法和理论研究的社科重大项目,调查了很多中国语言的语音和传统民歌及戏曲后,我才发现实验室当时采用这个名字是非常有远见的,而且有非常深厚的中国传统文化的底蕴在里面。因为,当时北大的教授们已经看到了语音和乐律之间的关系,所以把这两个放在一起。

后来经过研究,我发现它们不仅是声学上有一定的关系,而且最后可以通过人的大脑认知,把有声语言和口传文化连接起来,形成一个整体的理论框架。这就是后来我提出来的中国传统有声文化研究,我用“声律”(相声小品等)、“格律”(古诗词等)、“曲律”(民歌戏曲等)和“乐律”(音乐音律等)四律来概括,因为它们在语音的认知上分为四个不同的层次。四律也构成了中国传统有声文化的理论框架,我称之为“语音乐律学”。所以,当时这个名字是非常好的,但是后来由于各方面原因,把它改成语言学实验室。现在实验室属于中文系语言学研究的一部分,但实验室从研究方法上主要是用自然科学的方法来进行中华传统有声文化的研究。

图七:孔江平在广西三江调查侗语和侗族大歌的音律

孔江平:现代语音学主要由声学语音学、生理语音学和认知语音学三部分构成。上个世纪末实验室主要集中在声学语音学的研究上。现在实验室的研究主要集中在语音生理的研究和语音认知的研究上。语音生理研究的目标就是构建一个中华虚拟发音人,目前已经到了最后阶段。语音认知的研究主要是通过语音合成和感知实验,研究语音的认知单位和音位感知范畴。可以说在国内语音学研究领域,我们实验室一直在推动语音感知和认知的研究。在语音感知和认知的研究基础上,我提出了“认知音位学”,这与传统的结构主义音位学有很大不同。在语音学基础理论的研究上,实验室还开展了语音病理、司法语音学、传统口传文化和人类语音演化等语音学相关领域的研究。

梁昌维:如果请您用一两个词来谈谈您自己对中文系的总体印象,您会选择哪些呢?您为什么会选择这些词?您觉得中文系的语言学研究存在哪些优势,同时存在哪些欠缺呢?对于这些问题我们应该如何改进?

孔江平:这些年中文系用“守正创新”这个词,我觉得这个词选得很好。但是“守正”和“保守”比较近,而“创新”和“浮夸”比较近,所以我们需要辩证地看它。

在中文系我们语言学和语音学一直在不断地使用新的科学方法,语言学教研室的老师最近也在尝试用基因的方法来做语言谱系对应的研究。我们实验室在用生理和认知的方法,都属于很先进的科学方法。整体上我觉得中文系是一个比较稳健的教学和科研集体,“守正”做得非常好。就我们实验室来说,“守正”是坚持研究语言本体,坚持语言基础理论研究,至于“创新”主要体现在不断使用新的科学方法,新的方法的使用开辟了新的研究领域,也得到了新的结果。我对实验室老师和学生的要求是坚持独立思考和追求事物的本质。由于我们是用实证的方法来研究,所以什么东西都要用实验数据来说话。因此,我们实验室一直用的是“格物致知”这个词作为实验室的座右铭。对学生用“凡经我手,必为佳作!”来要求他们。

整体上来说,我们实验室的规模还比较小,这样的话有很多大的课题没有办法开展。这两年在学校和中文系的支持下我们也购买许多设备,使实验室的设备上了一个台阶。主要购买了两台脑电,两台眼动仪,最近又给脑电仪做了两个电磁屏蔽室。但目前面临的一个问题是没有实验员,现在仪器越来越复杂,越来越专业,不是随便就能操作的,操作方法不对的话,会损害仪器,仪器又比较贵重。因此,实验室特别需要一个专业的实验员来把这些事情安排好,希望将来能实现。

梁昌维:最后想请您谈谈,您是如何看待学术在您生命中的意义的呢?

孔江平:学术在生命中的意义,我是这样理解的,可以从两个方面来考虑:一个是个人的小的方面,另外一个可以从大的方面来讲。

人类的知识是在历史的长河中不断地积累起来的,如果一个人一辈子能对人类的知识哪怕有一点点贡献,对个人来说就是很有意义的了。从大的方面讲就很不同了,这就涉及到人类整个演化的过程。学术,特别是做人文研究,它的意义是什么呢?我们知道人在演化过程中经历了很多不同的阶段,如南猿、能人、直立人、智人和现代人类,直到直立人,像北京猿人,可能还是食人的。在长期的演化和适者生存的竞争过程中,人性构成了两个方面,即同时有善良的一面和罪恶的一面,这完全是演化造成的。现在科学发展很快,但科学是一把双刃剑,在提高了人们生活质量的同时,也让各国大量生产杀人的武器。从物种的角度看,世界上只有黑猩猩和人类是有组织地屠杀同类的动物。有一种悲观的观点,即人类很可能把自己毁掉。到目前还看不出人类怎么能跳出现在的阶段进入更高级阶段。我个人认为现在人类缺少的并不是科学技术,而是人文思想。没有人文的关怀,人类可能会走向错误的方向。我们进行人文研究就是要让人的善良得到发扬,摒弃人罪恶的一面,这可能就是人文研究最重要的意义。

图八:孔江平与中文系同事吴西愉一同研究从黑猩猩到人类发音形态的演化(图右为孔江平)

责任编辑:蔡翔宇

排版:李岚

图片来源:图一、三、四、五、六、八由受访者提供,图二来源于网络。