中文学人系列专访17

斯文鼎盛,世运新潮。今年是北京大学中文系建系110周年,为了回看北大中文系的发展变迁,重温几代学人的身姿与风采,共同探索和创造中文人的未来,我们策划了中文学人系列主题专访“我与中文系”。参与专访的学人中,既有白发满鬓仍心系学科的老先生,也有忙碌在讲台与书桌之间的中青年教师。他们讲述着人生道路上的岔路与选择,诠释着个人与世界之间具体而微的密切关联;他们梳理着治学过程中的难关与灵感,传递着朴素坚韧的中文传统。这是中文学人的一次回顾、总结和反思之旅,沿着先生们学术与理想的历史轨迹,我们得以触摸“活的历史”,感受“真的精神”。更多专访将陆续推出,敬请期待。

受访人:李零

采访人:田天

时间:2020年9月16日

图一:李零在访谈中

受访人介绍:

李零,1948年生,1985年始任教于北京大学中文系。现为北京大学人文讲席教授,美国艺术与科学院(aaas)院士。研究兴趣主要在考古、古文字、古文献、艺术史、军事史、方术史、思想史、历史地理八个方面。主要著作有:《<孙子>古本研究》《中国方术考》《郭店楚简校读记》《丧家狗——我读<论语>》《我们的中国》《鸟儿歌唱——二十世纪猛回头》等。

采访人介绍:

田天,1984年生,先后就读于北京大学中文系、城市与环境学院历史地理研究中心。现为首都师范大学历史学院副教授,研究方向为先秦秦汉历史、史籍及出土文献。

田天:老师您好,您1985年9月调来中文系,到现在正好35年,能否先谈谈当时调来中文系的经过?

李零:我跟北大结缘,其实比较早。“文革”期间,我就跟我父亲来北大图书馆看书。当时北大图书馆的阅览室,把古籍分成两类,一类是儒家,一类是法家。1985年,我到北大报到那一天,正好是北大考古系的俞老师俞伟超告别北大。他的学生在南门外的“长征食堂”给他办告别会。参加完告别会,我到中文系报到。

中文系,全称是中国语言文学系,在北大文科四系中最大。它最大,却不成立学院,这在全国高校很少见。中文系,政出多门,大概有十门。“语言”分古代汉语、现代汉语和语言学理论,“文学”分古代文学、现当代文学和文艺理论,另外还有个古典文献专业,居然有三个带“古”字的专业。语言(language)是什么,比较清楚,大家没分歧。但文学(literature)有点复杂,literature这个词本身就有“文献”的意思,它跟“艺术”(art)不同,是研究写下来的东西,但同是写下来的东西,什么样东西才能叫“文学”,“文学”和“文献”有什么不同,却有点麻烦。

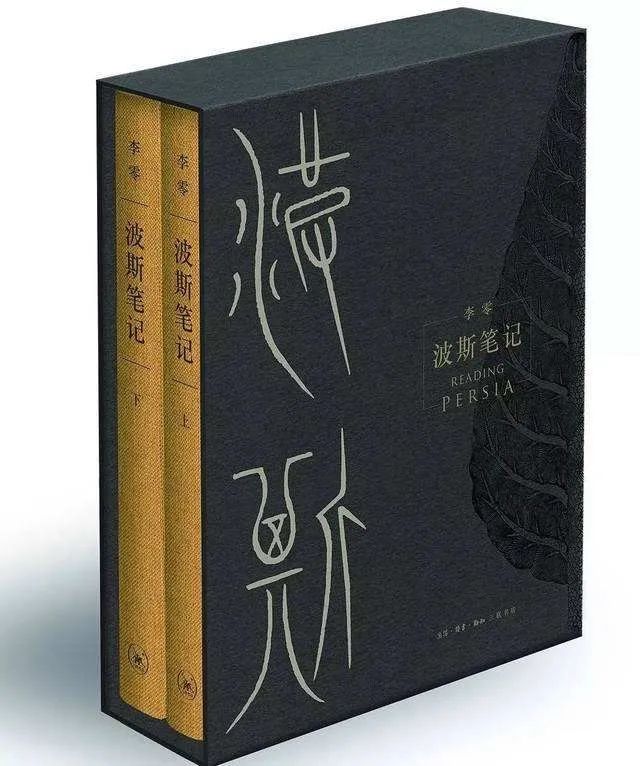

图二:《波斯笔记》书影

李零:前不久,浙江评图书奖,给我的《波斯笔记》发了个奖,别人的奖都属于fiction,就我的奖属于non-fiction。在汉语概念中,大家是把带有点想象力的那一类才叫文学,比如诗歌和小说,但说到散文,就比较麻烦。这个界限很难分。当年,我还是中学生,我读过王力先生主编、中华书局出的《古代汉语》。这是古代汉语的课本,还是古代文学和古典文献的课本,我根本分不清。中文系的“三古”,都读古书,很多书是一样的,比如获奖的《全宋诗》,就是古典文献搞出来的。我在中文系,大部分时间都是在古典文献专业度过的,后来转到古代文学这边来了。其实年轻时,我更喜欢古代文学。

我这一辈子,说起来也很简单。插队七年、社科院考古所七年,社科院农经所两年,中文系三十五年,我基本上把自己的后半生交代给中文系了,最后肯定是死在古代文学这边了。

图三:李零与采访人田天

李零:田天,我跟你不一样,我没有北大出身。我在考古所,绝大多数时间是给《殷周金文集成》打工。读了三年研究生,专业是殷周铜器,我没有在中文系当过学生。

当然,我也可以说,我在中文系上过一点课。当年,我在考古所读研究生,来中文系上过两门课,一门是裘锡圭老师的古文字课,一门是唐作藩老师的音韵课。我在考古所,迷的是古文字。我是因为古文字,才调来北大。我离开考古所,一脚迈出门,以为再也回不到学术圈了。可是我没想到,朱德熙先生和裘锡圭老师又把我捞回来了。他们想调三个人来,只有我来了。

我进北大头一回上课,讲银雀山汉简《孙子兵法》。学生觉得太专,派个代表来问我:“老师,我们是不是可以不来上课了?”给我一个下马威。更糟糕的是,我刚来北大,有好长时间排不上课,因为老师太多、课太少。考古系的高明老师把我叫到考古学系给他的研究生上金文课。高老师想调我去考古系,历史系的王天有老师想调我去历史系。我的信经常被误送到考古系和历史系,孔子说“名不正则言不顺”,谁也说不清我是干什么的,我自己也说不清我是干什么的。

有人说“欲得领导重视,必先重视领导”。我不重视领导,领导也不重视我。这有坏处,也有好处。坏处是不得烟抽,好处是能躲清净,躲开知识生产的流水线。人文学术,除了买书,不需要什么钱。我缺的不是钱,是时间。

我在北大,晋升职称并不顺利。如果没有袁行霈老师、费振刚老师、倪其心老师督促我申报教授,我可能当不了教授。现在,我确实有迟暮之感。“冯唐易老,李广难封”,“书生老去,机会方来”。现在,时间、空间比较自由,但青春不在,太多的时间都浪费了。前年,我在北大给郭路生过生日,我用《诗经》集句:“蟋蟀在堂,何草不黄。所谓伊人,在水一方。”我还有梦,在很远很远的地方。

图四:2018年11月21日,李零在北大为好友诗人食指(本名郭路生)办庆生会时留影

李零:人这一辈子,受苦倒霉的事儿很多,但我写了不少东西,干的是我想干的事。我不太相信什么“吃亏是福”,但我觉得自己很幸运。第一,大难不死,活着就是幸福。第二,我一直觉得我是因祸得福,回头看,倒霉还真倒出不少好处来。

田天:您最开始研究青铜器,后来是如何进入简帛研究的?

李零:其实,我踏入学术之门的第一脚就是简帛,银雀山汉简是1972年发现、1974年公布。我读银雀山汉墓的发掘简报时,还在山西当农民。我回北京以后,因为写了一篇关于银雀山汉简的文章,夏鼐先生让我到考古所工作。我一开始就跟简帛有缘。

田天:对现在出土文献研究的总体态势您怎么看?文献专业是否应向前半段倾斜?或是保持旧有的传统,让出土文献另起炉灶、独立发展?

李零:现在,做人文学术,大家很纠结,谁都挣扎徘徊于“弘扬传统”和“国际接轨”之间。我目睹学术界的变化,有一个很奇怪的现象。早先,清华大学有国学研究院,李学勤先生把它恢复起来,改叫“汉学研究所”。为什么“国学”改“汉学”,因为这么一叫,就“国际接轨”了。后来,饶宗颐先生办了个杂志,叫《华学》。他认为,外国人研究中国的学问才叫“汉学”,咱们中国人不好这么叫,他又改叫“华学”。

最近,裘锡圭老师又换了个词,叫“古典学”。他不太喜欢如今非常泛化的“国学”概念。我很赞同他的表态。我理解,裘老师的“古典学”是以古文字为主的出土文献研究。这牵涉到出土文献研究要不要从古典文献学独立出来,成为另外一个学科?我没当过领导,不知道这事儿该怎么办。其实,要说简单也简单,“古典文献学”,只要把“文献”两个字去了,不就成了“古典学”?但这根本不是“古典学”本来的意思,大概属于“洋为中用”吧。

如今的“古典学”是又一次变形,还是为了“国际接轨”。普林斯顿大学的柯马丁教授听了别提多高兴,他们非要我去人大参加挂牌会。我去了一看,开会连汉语都不讲了。我听说,有些大学办会,说英语给钱,不说英语不给钱,真是奇了怪。他跟我说,我最欣赏你推崇的王国维的“学无古今中外”。人大国学院干脆挂出两块牌子,一块是“国学院”,一块是“古典文明研究中心”。我觉得这是一种很重要的文化现象。

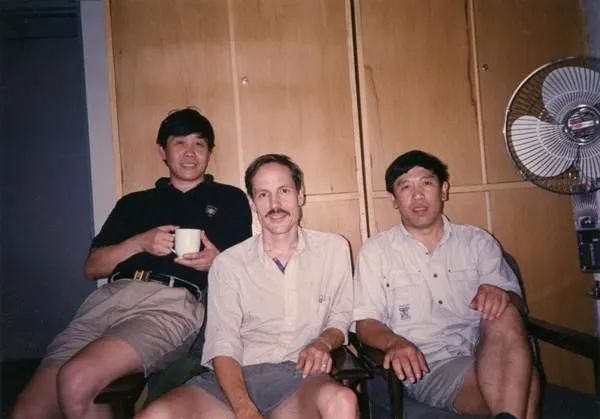

图五:1996年李零(左一)在北大与汉学家马克梦(左二)、同事唐晓峰(右一)合影

李零:到底什么是“古典学”?西方有古典学系,那是研究希腊、罗马的学问,不等于我们的古文字学或古文献学,也不等于哲学系的先秦诸子研究。这门学问是随欧洲的文艺复兴(renaissance)才兴起。renaissance的意思只是“复兴”,确切讲是复古。他们复的是希腊、罗马之古,首先是艺术,建筑和雕塑什么的,其次是以文本为依托的历史、哲学、科学等学术。关键是提倡人文精神和科学技术,走出“中世纪”。西方考古分古典考古、近东考古和史前考古。古典考古是南欧考古,希腊考古和罗马考古,跟古典学和艺术史关系最大。近东考古是西亚北非的考古,研究欧洲的老邻居,跟圣经学、东方学和铭刻学关系最大。考古学的主流是史前考古。史前考古是古典时代以前的考古,主要是北欧考古和西欧考古,以研究欧洲的“北佬”(nordic)为主。

古典的另一个意思是经典。“古书的经典化”到底是什么意思?中华书局百年,让我题辞,我写的是“为学日益,为道日损,古书常读常新”。我琢磨,只有常读常新的东西才能叫经典。古典音乐一点儿都不古老,但确实很经典。我们古典文献专业是中文系的一块金字招牌,不叫“国学”,不叫“汉学”,不叫“古典学”,又怎么样?

田天:研究三代,考古、古文字、古文献三个学科好像谁也离不开谁,您怎么看这三个学科之间的关系?

李零:学术发展总是越来越细化。每一门研究都可以自成一类,自己有自己的研究领域,是个自我满足的体系,但同时对别的学科、对整个学术体系来说,可能只是个工具。我把古文字、古文献和考古都当做工具。我用这三个工具研究什么呢?研究历史,不是小历史,而是大历史,不限于以文献为依托的狭义历史。大历史,前面99%是无字天书,后面才是有字的书。传世文献是书,出土文献也是书。我们现在用的字是文字,古文字也是文字。这里面有个大、中、小的关系,我相信“大道理管着小道理”。字是书的基础,不认字,没法读书。认字是基础,但基础性的学科都是垫底的学科,基础上面要盖楼。基础不稳要塌楼,但只打基础不盖楼,或半途而废,盖个烂尾楼,那是很可惜的。

考古学是研究大道的。古文字从哪儿来?挖出来的嘛。考释古文字,粗读、通读很重要,你要考虑阅读成本。古文字研究的是简单事实,这个字是哪个字就是哪个字,要么是,要么不是,就这么简单。你用三言两语讲出来,是这个结果;用千言万语讲出来,也是这个结果。三言两语,错就错了,千言万语,费尽移山心力,最后还错了,太不值得。你非这么考释,撅着屁股认字,一辈子能认几个字。我很佩服王国维,他写的《战国时秦用籀文六国用古文说》,几百字就把一个大道理给讲清楚了。

图六:2017年摄于松丸道雄教授家

李零:古文字是小道,“小道可观,致远恐泥”。搞考古的一般格局比较大,没有人认为自己的看法铁板钉钉,都是“今日之我与昨日之我战”,认识是个反复调整的过程。最近我买了一个吸尘器。我买它是为了打扫卫生。大家都希望把自己的屋子打扫得窗明几净。没有人说,我的目的是搜集灰尘、研究灰尘。我认为,古文字研究千万不要搞成吸尘器式的研究,专门搜集别人的错误,证明自己高明。

我一直认为考古学对人文学术很重要。一个是人家源源不断给你提供很多资料,非常辛苦,你得尊重它。另外,它的一些方法也有帮助。比如古书整理,就可以用类型学的方法,分析文本衍生的树谱。我认为,现在研究古书,不能只研究宋以来的传世本,更重要的是,还要研究简帛本、敦煌本、辑佚本,上下打通。我的《吴孙子发微》就是尝试。我跟中华书局讲,今后的整理本都应该这么搞。这里的问题是要打通,而不是强调其中哪一部分更重要。学科和学科应该相互补充,而不是相互拆台。

现在很多人说古文字应划归汉语专业,其实只要数一下近代的古文字大家,就可以知道,他们没有几个是语言专业的。要么是金石学家,要么是考古学家,要么是历史学家,很多人的研究都不是为识字而识字。当然,现在古文字研究比较专业化了,这也是好事,但它仍然是一门跟其他学科都有关系的学科。

田天:培养学生,您最注重的是哪个方面?

李零:古人说,老师是“传道、授业、解惑”的人。这三件事,古人最看重“传道”。“道”是立场,政治立场和学术立场。

我是张政烺先生的学生,张先生带我完全是老派的方法。他原来是北大的老师,好多人都说他们是张先生的学生。我觉得那个时候挺好,学生不是某个人的私产,只要听我的课,都是我的学生,“大道为公”。

孔子说:“不愤不启,不悱不发,举一隅,不以三隅反,则不复也。”(《论语·述而》)学问是要问的。我们中国传统的教学是学生不问,老师不说,你要问他,他才解答你的问题。很多问题,他可能说他也不懂。老师不一定能告诉你答案到底是什么,但往往会告诉你答案不是什么,让你知道,问题的界限在哪里。

图七:1996年4月15日,李零与老师张政烺先生的合影

李零:从我老师学到的是,当一个老师,最重要的是成就学生的愿望,而不是老师的愿望,不要把学生变成老师的复制品。比如某老师是大师,人们要夸他的学生,总是习惯说,他简直就是个“小某某”,我觉得这很可悲。孔子是中国的第一老师,孟子说他是“金声玉振”“集大成者”。“集大成者”,英文叫synthesizer,人们也用这个词讲柴尔德,他是欧洲考古的“集大成者”,好像交响乐或大合唱的总指挥,演奏者各操一器,跟着他的指挥棒吹拉弹唱。老师棒,学生“各得夫子之一体”,学生的学生“各得”下去,学问只能越做越小。有人甚至说,学生应该靠老师出名,老师应该靠学生出名,我觉得这是中国文化传统里不太好的东西。特别是有些学生,尊师不重道,就更加糟糕。西方文化传统不尽优秀,但人家不爱把“我是谁谁谁的学生”挂在嘴边,老师也不太强调“谁谁谁是我的学生”。你是谁的学生,既不能抬高老师,也不能抬高自己,自己行就是行,不行还是不行。

成就一个学生的愿望,这点非常重要。人生旅途中会有各种各样的选择,经常是老师点拨了你一下,就改变了你的整个人生,简直“胜造十级浮屠”。我理解,老师应该是这样的老师。

田天:现在培养研究生、塑造年轻学者的制度鼓励的是更专精、更容易“成功”的学问。这是不是不可扭转的风气?

李零:恐怕是吧。渠敬东老师说,高校发展,要警惕“过度专业化,盲目国际化”,我很赞同。但说归说,大潮来了,谁也挡不住。实际上,学术分两种。一种是大规模的“知识生产”,一种是个性化的“自由学术”。学术界、学校是“知识工厂”,强调的是分工、专业化、规模化。过度专业化,有利规模化。由于这种知识生产,文艺复兴式的、百科全书式的人物必然式微。这种人多半都是在缝隙和乱世中才会出现。

当代社会不养爷,不养闲。但人类文明,真正的好东西,富于创造性的活动,还是得有点“闲”,不能像拿个鞭子抽陀螺,让人都滴溜溜转。我认为,“养闲”才能“养贤”,人家不养怎么办?只好找个夹缝躲起来。

我虽然喜欢自由自在地做学问,但我不能害学生,叫他们学我。我不值得仿效。自由学术和知识生产,胳膊拧不过大腿。我只是希望他们能够留点火种,不要把心中的火种彻底熄灭。

我常跟学生说,人生没有多少时间能够让你什么都不干,只读书。现在规定研究生在读研期间要发表几篇论文,还要登什么c刊。同学都很痛苦,我也为他们痛苦。做学问,本来是个很愉快的事儿,为什么要逼迫他们呢?

图八:1981年,研究生时期的李零在宝鸡金台观(中间为李零)

李零:当年,我从农村回来,特别珍惜在考古所的工作,觉得时间特别宝贵。我读研究生那三年,在《考古学报》《考古》《文史》《文物》上都发表了文章,还写了本书,《长沙子弹库战国楚帛书研究》(1985年出),并且我还与人合作,编了《新出金文分域简目》(1983年出)、《汗简·古文四声韵》(1983年出)。这些都是我硕士论文以外的东西,没人逼我。所以我常跟同学讲,要珍惜时间呀,人活一辈子,能有几年可以坐下来集中读书?你们要珍惜呀。

田天:您当年给中文系新生做演讲,说“历史就在我们脚下”,特别触动我。在今年这样的一个时间点,您对学生或者年轻学者,有没有什么要说的?

李零:那次讲话是讲北大的历史。中文系的楼道里挂的画像,是胡适等人,他们是做学问的人,北大是个做学问的地方,没问题。但北大是个既出学问家也出革命家的地方。中国历史,既有国民党,也有共产党,既有政治史,也有学术史,光讲哪一面都不对。什么是北大中文系的历史?真正的历史,只有深挖,才能看到。

图九:李零在讲堂上

李零:所谓“历史就在你的脚下”,你要知道,你脚踩的地是什么样的地,头戴的天是什么样的天,资本主义的高楼大厦是盖在什么上面的?这是个大问题。人类历史,告别自然,走出伊甸园,开弓没有回头箭。人家说将来的世界,农村彻底消亡,人全都住在城里,人挤人,人摞人,吃饭靠生态农业,不光人住在楼上,梯田也修在楼上,水渠也引水上楼,一开窗户一推门,到处都是能吃能喝的绿色植物。最近,我从电视上看到,养猪都有养猪大楼,猪都上楼了。这让我想起我的一个老乡,他在他家屋顶种麦子,简直就是“生态农业”的先驱。“天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往”,人流物流海陆空,越转越快。新冠全球化,良有以也。

当年,柴尔德批评斯宾格勒、汤因比这些人,自己实际上很悲观。他是搞文明史的,知道无数文明都曾经辉煌,然后毁灭了。一战结束弄出个二战,二战结束又弄出个冷战。我们今天不是还生活在这个故事里面吗?这样的大问题左右着我们的所有思考,包括你那点儿可怜的学术。

助理采访:胡海洋

责任编辑:肖钰可

排 版:李岚

林婧涵对本文亦有贡献

图片来源:图一、三(徐梓岚摄)为原创,图六、七、八由受访者提供,图二、四、五、九来源于网络。